DHAとEPAが鍵!魚で心血管疾患を未然に防ごう

東京ウォーカー(全国版)

健康診断の季節がやって来た。2008年から40歳以上を対象に行われている特定健康診査(特定健診)、いわゆるメタボ健診の大きな目的は、“心疾患や脳卒中など心血管疾患の予防”だが、病気を未然に予防する方法は特定健診以外にもあるという。2014年2月に報告された最新の研究成果により、これらの疾病に対して、魚に含まれるDHA(ドコサヘキサエン酸)とEPA(エイコサペンタエン酸)の摂取が予防的に働く可能性があることが明らかになったのだ。

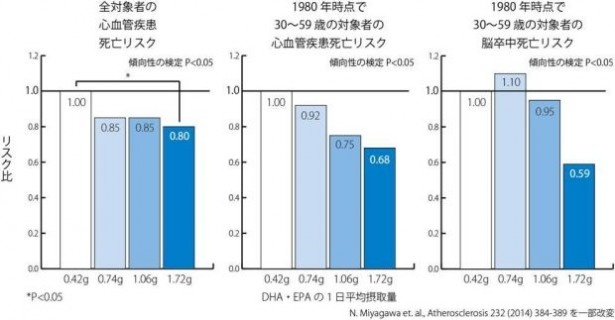

厚生労働省の研究班は、1980年から24年間にわたり、約9000人(心疾患や脳卒中など心血管疾患の既往歴がない人)を対象に追跡調査を実施。その結果、魚をたくさん食べ、DHAとEPAを多く摂取している人には、心疾患や脳卒中など心血管疾患の死亡リスクが有意に低下するという傾向が見られたのだ。

DHA・EPA摂取量により分類した4グループの内、DHA・EPA摂取量が最も少ないグループは1日当たり平均0.42gで、サンマ4分の1尾程度だったのに対し、最も多いグループは平均1.72gで、サンマ1尾弱に含まれる量を摂取していたのだが、後者では統計学的に心血管疾患の死亡リスクが20%低くなることが判明。毎日、サンマ1尾程度の魚からDHA・EPAを摂取する習慣を身につけることで、将来の心疾患や脳卒中など心血管疾患を予防する可能性が示唆されたのだ。

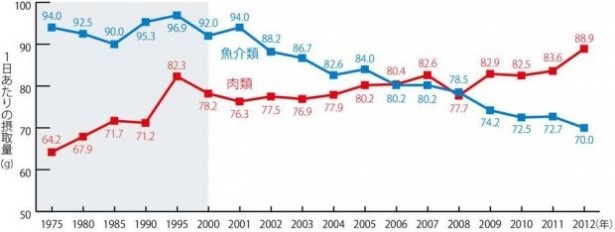

この研究に携わった滋賀医科大学の三浦克之教授は、「日本人が魚を食べる量は徐々に減少していますが、魚をたくさん食べる習慣、特に食塩摂取を低く抑えながら、魚介類の摂取を増やす健康的な日本食を食べる習慣が重要になります」と述べている。

ただし、DHAとEPAには“酸化しやすい”という弱点がある。DHA・EPAが体内で酸化すると、過酸化脂質となり、老化などを進める酸化ストレスの原因になってしまうという。そこで、DHA・EPAを摂取する際には、抗酸化作用を持つビタミンCやE、βカロテンなどのビタミン、亜鉛やセレンなどのミネラル、そしてポリフェノールやゴマのセサミンなどの成分を含む食材や飲料を組み合わせて、DHA・EPAと一緒に摂取することを推奨している。料理教室を主宰し、メディアでも活躍する浜内千波さんは、DHA・EPAが豊富な旬のお魚レシピを紹介している。これらのレシピも参考にしつつ、日常的にDHA・EPAの摂取を心がけて、病気を未然に防いでもらいたい。【Walkerplus】

この記事の画像一覧(全4枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック